C’est un vaste quartier de 32 hectares devenu au fil des années un champ de bataille. D’un côté, les différentes équipes municipales de Jean-Louis Fousseret puis d’Anne Vignot, élue en 2020. De l’autre, des habitants des Vaîtes mais aussi des jardiniers venus d’ailleurs, installés pour certains depuis plusieurs dizaines d’années. Ensemble, ils se sont réunis sous un collectif, Jardins des Vaîtes, créé en 2018 pour s’opposer au projet impulsé par la précédente municipalité, dont faisait partie Anne Vignot : celui-ci prévoyait 1150 logements sur 23 hectares, afin d’éviter l’étalement urbain en périphérie bisontine et répondre à un besoin de logements sur Besançon. La victoire de l’association obtenue en mai 2019 avec l’arrêt des travaux prononcé par le Conseil d’État puis le tribunal administratif, marque un tournant et renforce la légitimité du mouvement. Si à l’époque la demande de logements à Besançon n’est pas suffisante pour engager un projet menaçant la protection d’espèces naturelles et protégées, elle reste nécessaire aux yeux des Sages et de l’État.

Dès lors, la nouvelle municipalité repart de zéro ou presque. L’élaboration et l’adoption d’un nouveau projet pour les Vaîtes se construit aux côtés du groupe d’experts pour l’environnement et le climat (GEEC) et sur la base d’un « processus démocratique participatif ». Celui-ci, est loin d’être un long fleuve tranquille. La municipalité est d’abord débordée lors de la première réunion publique organisée au mois de décembre 2024. Des dizaines d’opposants se rendent sur place et expriment leur colère. Anne Vignot « regrette » ce comportement, mais ne lâche pas. Son adjoint à l’urbanisme Aurélien Laroppe trouve la parade : les réunions seront désormais en ligne « afin de préserver les participants comme les intervenants de toute menace verbale ou physique ». Pendant six mois, les réunions s’enchaînent pour tenter d’adapter le projet à toutes les demandes et consultations. L’adjoint veut croire que cette opposition farouche ne concerne qu’une minorité de personnes. « Pour les réunions numériques sur le projet des Vaîtes, il y avait entre 30 et 50 connexions. Du côté de La Grette, ça fait près de trois ans qu’il y a environ 150 personnes constamment ».

Des jardiniers régularisés, d’autres toujours recherchés

En parallèle, un processus de « régularisation » des jardiniers illégalement installés pour certains depuis des années, s’enclenche. « 80 % des jardiniers rencontrés ont signé un accord pour continuer à cultiver aux Vaîtes, sur des parcelles définies et étendues sur 150 m2 chacune », poursuit Aurélien Laroppe, à l’occasion d’une nouvelle présentation sur site, le 26 juin. Derrière ce pourcentage, plusieurs questions demeurent : 102 parcelles ont été identifiées sur les 23 hectares de la ZAC mais seulement 53 jardiniers sans autorisation ont été contactés. Une réalité dénoncée par l’association des Jardin des Vaîtes. « Ils ne savent même pas si tous les jardiniers sont au courant et ils vont purement et simplement les dégager », affirme Marie Parreaux, co-présidente (lire l’interview ci-contre). Ce processus donne lieu à une nouvelle réunion en présentiel, début juillet. À l’entrée, la tension monte très vite d’un cran, un agent de la Ville, tombe sous la pression des militants souhaitant prendre part au débat, certains parlent d’agression, d’autres de simulation. Anne Vignot annonce le lendemain qu’une plainte est déposée. Un « processus démocratique participatif » qui a tout de l’affrontement.

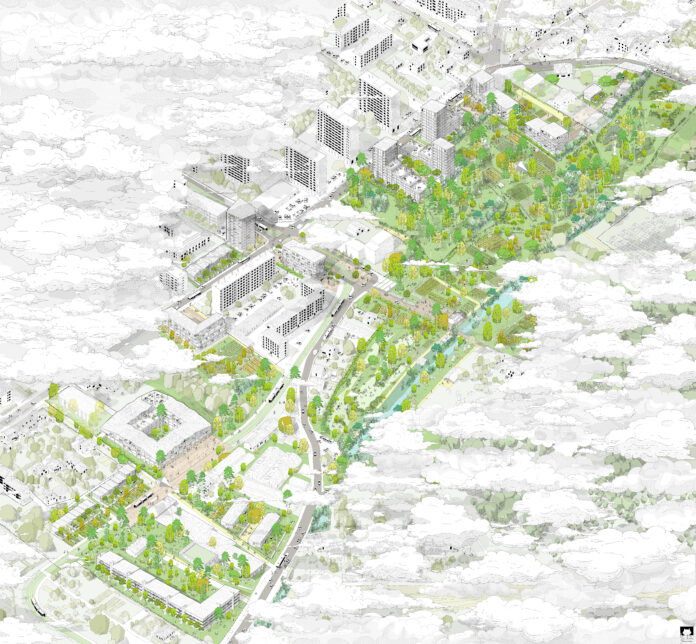

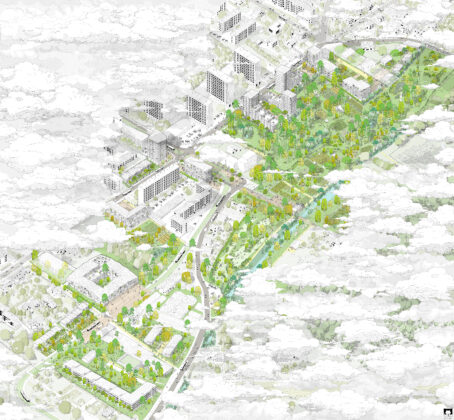

Quelques jours plus tôt, jeudi 26 juin, la municipalité organisait une nouvelle rencontre sur site, afin de montrer l’avancée du projet et surtout, insister sur la transparence du dossier. Sur les plans présentés comme dans tous les esprits des porteurs du projet, l’écoquartier des Vaîtes promet « le beau » pour tous, « sans dénaturer le secteur », enchaîne l’adjoint à l’urbanisme. Au total 600 logements sont annoncés, dont 30% de logements locatifs sociaux et 15% de logements en accession abordable. Le tout en réduisant le périmètre ouvert à l’urbanisation de 10 à 5 hectares. Une « majeure partie » des jardins est conservée, les activités potagères aussi. Des corridors écologiques sont prévus tout comme un parking-silo « réversible », pensé pour être remplacé par d’autres logements « si dans 20 ou 30 ans, la place de la voiture se réduisait toujours plus ». Un projet chiffré à environ 24 millions d’euros, dont 14 à la charge de la Ville de Besançon.

D’autres recours sont à prévoir

Face à ce qui semble être le projet final, les opposants eux, ne « laissent toujours pas béton ! ». Si les derniers recours ont été retoqués, les actions, elles, continuent. Le 6 juillet, une dizaine de jardiniers réalisent un recensement des arbres menacés par le projet. « En deux heures, nous avons parcouru un cinquième de la seule zone nord du projet, qui s’inscrit entre la rue de Charigney et la rue François Rein et nous avons déjà dénombré une centaine d’arbres menacés d’abattage sur cette seule zone ! », dénonce l’association. Malgré cette inlassable opposition, l’adjoint à l’urbanisme reste confiant. « Après des dizaines d’années, même si aux yeux des habitants ça peut paraître long, ce que je retiens c’est que les premiers permis seront signés sous le mandat d’Anne Vignot », se réjouit Aurélien Laroppe. Les Jardins des Vaîtes, épaulés par d’autres associations comme Alternatiba, préparent de nouveaux recours « plus solides »affirme Marie Parreaux. La fin du projet, prévue pour 2033 pourrait bien être repoussée.