Du Grand Siècle au XXIe siècle, le dessin est un outil de création chorégraphique et de transmission des savoirs. Il tend à préserver la trace d’une chorégraphie, à la fois pour la reproduire mais également pour en fixer la propriété artistique de son auteur. C’est le parcours de l’exposition proposée par Pauline Chevalier, conseillère scientifique à l’Institut national d’histoire de l’art et Amandine Royer, conservatrice des arts graphiques au MBAA de Besançon.

Écrire la danse

Le premier traité de danse date de 1589. Il présente un dialogue entre un maître de ballet et son élève. Chaque pas de danse est représenté avec une attention très précise, qu’il s’agisse du port de tête, de la position du corps ou celle des bras et des jambes. La première étape du parcours est consacrée au développement des notations, sortes de partitions pour les chorégraphes. L’analyse du mouvement est essentielle. Les croquis démontrent une interaction entre l’artiste chorégraphe qui traduit en dessins la mise en scène. Il va répertorier des pas ou des postures, de la danse baroque à la danse classique et au hip hop. Cela démontre l’extrême rigueur de la danse, le travail méticuleux qu’elle nécessite pour aboutir à une parfaite harmonie des corps.

Danser ensemble

Le dessin a mis en valeur « les danses sociales » ou « danses de société. Qu’il s’agisse de valse, de fox-trot, de rumba ou de tango, l’art graphique donne à chacun les moyens de l’apprentissage de la danse de façon autonome. A la fin du XVIIIe siècle, la danse se développe comme un loisir répandu dans les villes. On danse dans des lieux éphémères (comme le colisée de Paris), dans les parcs ou dans des salles de bal nouvelles. C’est la période des quadrilles. Les partitions de danse sont éditées par des maîtres de ballet comportant un texte, des dessins et une partition musicale. Le recours aux dessins permet aux danseurs amateurs de visualiser les déplacements et de mieux les apprendre. Les manuels de danse offrent de la popularité pour les professeurs de danse qui s’appuient sur une méthode d’apprentissage scientifique. On va même jusqu’à recopier les diagrammes au sol avec des empreintes de pas ou de direction.

Dessiner le ballet

Le dessin accompagne la mutation du ballet tout au long du XIXe siècle. Les chorégraphes composent leurs ballets comme autant de tableaux vivants, orchestrant l’harmonie sur scènes de danseurs et danseuses de plus en plus nombreux. L’esthétique néo-classique qui domine les arts dans la seconde moitié du XVIIIe siècle donne un nouvel essor à la danse. Plusieurs dessins de maîtres de ballet célèbres de cette époque sont exposés et démontrent le caractère emblématique du dessin dans la création chorégraphique.

Les danseurs sont aussi invités à « se dessiner ». Le danseur Charles Blasis, auteur d’un traité publié en 1820 écrit à l’attention des danseurs « Dessinez-vous avec goût et naturellement, dans la moindre des poses. Il faut que le danseur puisse, à chaque instant, servir de modèle au peintre et au sculpteur ».

Dessiner le ballet, c’est également établir la paternité d’une chorégraphie. Dans la « classe de danse » d’Edgar Degas (prêt du musée d’Orsay), le peintre illustre Jules Perrot, maître de ballet qui créait ses chorégraphies par l’oralité avec ses danseuses. Un procès célèbre l’opposera en 1861 au chorégraphe Marius Petitpa, l’accusant d’avoir utilisé un de ses pas sans sa permission. Le dessin devient donc un outil « juridique » pour protéger la création artistique des chorégraphes.

Le dessin, un outil de transmission de la danse

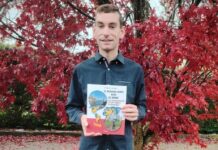

Les partitions et notes chorégraphiques anciennes sont des sources d’inspiration pour de nouvelles créations s’inspirant du répertoire historique. Par la notation, certaines danses anciennes ou folkloriques ont traversé les siècles. L’exposition « Chorégraphies » s’inscrit également dans un programme de recherche de l’Institut national d’histoire de l’art, porté par Pauline Chevalier.

Voir la danse autrement au travers du dessin, support du déplacement du corps, des gestes et des postures mais aussi de création ou recréation des danses historiques. Une exposition ouverte au public le plus large.

Plus d’infos sur les tarifs et horaires sur www.mbaa.besancon.fr

Yves Quemeneur