Le parc de logements continue de croître dans la région

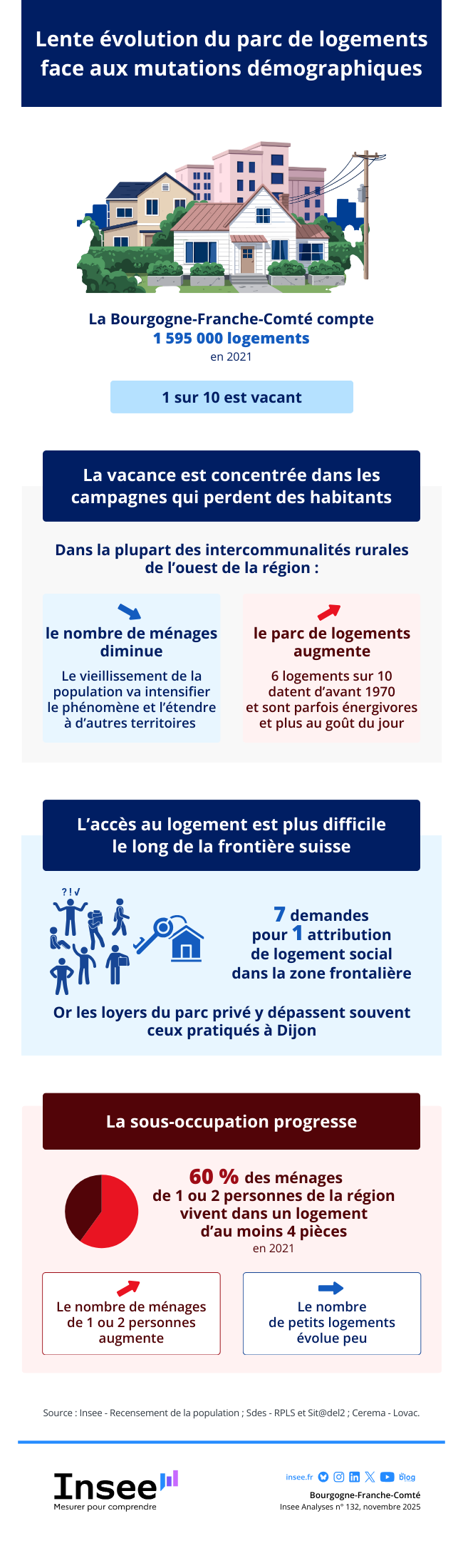

En 2021 (date du dernier recensement) la Bourgogne Franche-Comté comptait 1 595 000 logements, dont 1 314 000 résidences principales et 161 000 logements vacants. Toutefois, la hausse du nombre de logements ralentit, passant de +0,7% par an entre 2010 et 2015, à +0,5% entre 2015 et 2021.

En 2021 (date du dernier recensement) la Bourgogne Franche-Comté comptait 1 595 000 logements, dont 1 314 000 résidences principales et 161 000 logements vacants. Toutefois, la hausse du nombre de logements ralentit, passant de +0,7% par an entre 2010 et 2015, à +0,5% entre 2015 et 2021.

Ralentissement de l’augmentation des logements vacants

Comme au niveau national, l’augmentation du nombre de logements vacants ralentit fortement. On compte 1 900 logements vacants supplémentaires par an entre 2015 et 2021, n’augmentant que de 0,4 point. Sur la période précédente (2010 à 2015), la région comptait 4 800 logements vacants supplémentaires par an, en augmentation de 1,3 point.

Logiquement, dans les zones en déprise démographique, le nombre de logements vacants augmente fortement, du fait de la faible demande et de l’absence de rentabilité des travaux de rénovation au regard des prix de l’immobilier.

60% des ménages d’une ou deux personnes vivent dans un logement d’au moins 4 pièces

Ils sont même 67% dans les territoires ruraux attractifs. La croissance du nombre de ménages reste stable autour de +0,4% par an sur la période 2010-2021. Le recul de la population depuis 2015 est compensé par une diminution plus rapide de la taille moyenne des ménages.

Une mobilité résidentielle hétérogène

L’INSEE note que le premier motif de mobilité résidentielle est le fait de jeunes adultes quittant le domicile des parents pour poursuivre des études supérieures ou entrant dans la vie active, pour louer un appartement en milieu urbain dense où se concentrent les établissements de l’enseignement supérieur. Cela concerne un tiers des habitants du parc privé ayant déménagé dans l’année.

Cette mobilité résidentielle est plus forte pour les enfants de parents vivant en milieu rural. En Bourgogne Franche-Comté, la mobilité des 18-25 ans est supérieure de quatre points en moyenne à celle de la France.

La mobilité est trois fois plus faible pour les enfants de locataires d’un logement social. Une part importante du parc social est située dans les grandes agglomérations, permettant aux enfants de poursuivre leurs études sans prendre un nouveau logement. Par ailleurs, les parents ayant plus souvent des revenus plus modestes, les enfants ne réunissent pas les conditions financières pour supporter un déménagement.

Après 30 ans, la mobilité recule. La part de locataires dans le parc privé se réduit après 30 ans, et vers 40 ans, moins d’une personne sur 10 est locataire d’un bien privé, la majorité étant propriétaire de son logement, le plus souvent une maison. Ces nouveaux propriétaires se retrouvent plus souvent dans les zones rurales et périurbaines. De 50 à 75 ans, la mobilité recule encore, puis elle remonte ensuite pour pallier les problématiques de perte d’autonomie

Une accessibilité au logement plus difficile dans les territoires ruraux dynamiques

Dans les territoires attractifs, les prix élevés à l’achat ou la location posent des difficultés d’accès au logement, pour les ménages modestes et les jeunes actifs, notamment quand le parc social est peu présent, souligne l’INSEE. Ces tensions s’observent particulièrement dans la zone frontalière suisse.

Toutefois, les transactions restent importantes avec une forte demande dans le parc ancien et les constructions neuves. Elles s’expliquent en partie par l’interdiction de louer les logements les plus énergivores à l’horizon 2028 (Loi Climat et résilience d’août 2021). Ainsi, les propriétaires préfèrent-ils vendre, notamment à leurs locataires, plutôt que de financer des rénovations coûteuses. Les nouveaux propriétaires, souvent primo-accédant à revenus modestes peuvent bénéficier d’aides de l’État (MaPrim’Rénov…), sans pour autant éliminer totalement le risque de précarité énergétique.

La sous-occupation progresse du fait de l’inertie du parc de logements

Selon l’INSEE, cette sous-occupation entre 2010 et 2021 est liée au vieillissement de la population, à la baisse de la natalité et la hausse des séparations, faisant progresser de 1% par an le nombre de ménages d’une ou deux personnes. Le phénomène, présent dans toute la région, est plus marqué dans les EPCI (intercommunalités) bénéficiant d’une attractivité résidentielle ou d’une croissance démographique.

La construction de nouveaux logements a reculé de près de moitié entre le milieu des années 2000 et la période 2015-2020, particulièrement pour les logements de 4 pièces et plus. L’INSEE note une légère reprise de la construction de petits logements dont la part a gagné 10 points entre 2010 et la période 2015-2020.